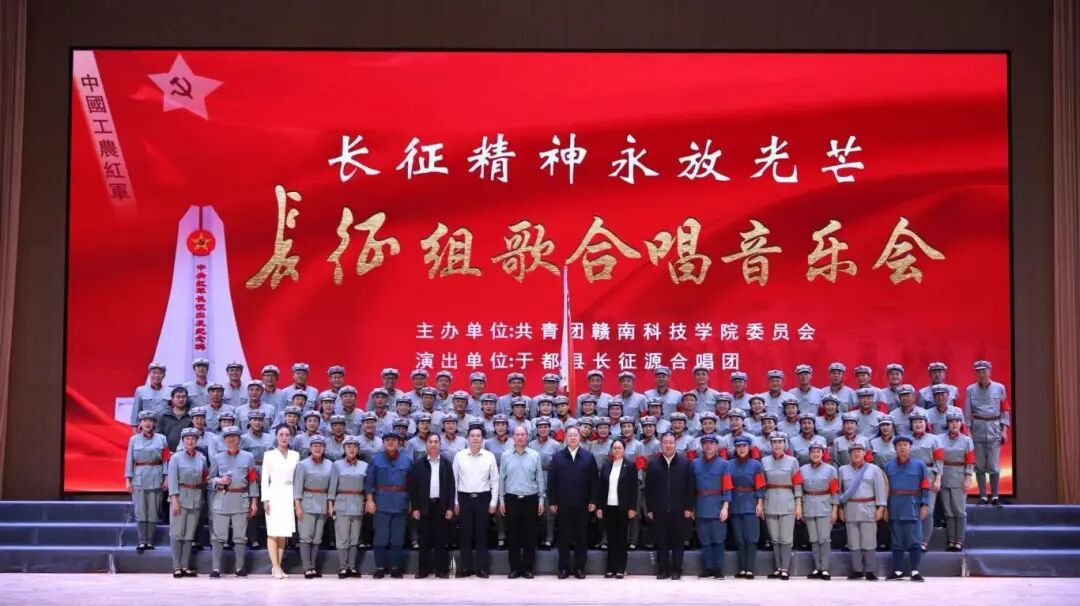

本网讯:红色经典铸魂育人,长征精神代代相传。11月7晚,大型声乐套曲《长征组歌》在我校大学生活动中心大礼堂隆重上演。校党委书记邱建军,党委委员、宣传部部长邓亦林以及于都县政协副主席蓝淑娟出席活动,我校1200余名师生齐聚一堂观看演出,在激昂旋律中重温革命岁月,于经典吟唱中汲取奋进力量。

演出在庄严的《告别》中拉开序幕。深情而略带悲壮的混声合唱,铺陈出红军主力被迫撤离根据地的复杂心绪,离别的眷恋与远征的决绝交织升腾。乐队奏响深沉的旋律,仿佛再现苏区父老乡亲含泪送别的感人场景。紧接着,《突破封锁线》以紧张铿锵的节奏与激昂澎湃的合唱,如疾风骤雨般再现了红军冲破层层围堵的惊心动魄,勇士们不畏牺牲、前仆后继的英雄气概跃然舞台。《遵义会议放光辉》的旋律则如拨云见日,温暖抒情的女声独唱与合唱交织,象征着历史转折点上闪耀的思想光芒,照亮了迷茫的前路。舞台上灯光变幻,情境交融,成功塑造出史诗般的壮阔画面。

中场乐章直击人心。《四渡赤水出奇兵》以生动灵活的音乐语言,诙谐中透着机敏,完美展现了毛主席指挥艺术的高超神妙,军民一家的鱼水情深也蕴含其中。《飞越大渡河》则在磅礴的乐队织体与震撼人心的男声合唱中,再现了红军勇士征服天堑的壮烈与无畏,气壮山河。《过雪山草地》撼人心魄。低回深沉的引子仿佛风雪呼啸,合唱团以近乎倾诉的音色和强韧的气息唱出“雪皑皑,野茫茫”的艰苦卓绝,中段抒情的旋律如暗夜明灯,讴歌红军将士“革命理想高于天”的坚定信念,那“风雨侵衣骨更硬,野菜充饥志越坚”的铮铮铁骨,令全场观众精神得到洗礼升华。

后篇乐章奏响胜利的号角。《到吴起镇》充满西北风情的欢快节奏与高亢嘹亮的唢呐吹奏,将观众带入三军会师陕北的喜悦海洋。《祝捷》的锣鼓喧天、载歌载舞则更添欢庆色彩,胜利的豪情溢于言表。《报喜》以细腻深情的独唱与合唱,表达了红军将士对党中央、对革命根据地的深厚情感与忠诚。终章《大会师》气势恢宏,融合各主题旋律素材的全场大合唱,如江河入海,壮阔奔腾,象征着各路红军胜利会师,中国革命开启了新的纪元。歌声汇聚成排山倒海般的力量,宣示着长征精神的伟大胜利与恒久光辉。

整场演出,演员们以饱满的真情、精湛的艺术表现力,完整呈现了《长征组歌》这部音乐瑰宝的思想精髓与艺术魅力。它不仅仅是对长征历史的深情追溯,更是对“坚定信仰、英勇无畏、团结奋斗、百折不挠”长征精神的当代表达与崇高礼赞。在新时代的征程上,这组激荡人心的乐章,如同不朽的精神灯塔,必将持续激励亿万中华儿女汲取先辈伟力,继承光荣传统,为实现民族复兴的伟大梦想而无惧风雨、砥砺前行。

大型声乐套曲《长征组歌——红军不怕远征难》由赣南籍开国上将肖华作词,原战友文工团的晨耕、生茂、唐词、遇秋四位作曲家联手谱曲。作品以深刻凝练的歌词、清新优美的曲调、浓郁的民族风格及群众喜闻乐见的表演形式,既讴歌了红军历经艰险仍勇毅前行、终获胜利的革命精神,也彰显了中华民族不屈不挠、屹立世界民族之林的坚强意志。半个多世纪以来,《长征组歌》始终历演不衰,不仅被誉为我国合唱史上具有里程碑意义的经典之作,更成功入选20世纪华人经典音乐作品。

于都县长征源合唱团成立于2010年11月,由来自近70个单位不同工作岗位的志愿者组成。这是一支全部由红军后人组建的队伍,成立十五年来,合唱团一直以《长征组歌》为主打曲目开展巡回演出,以“弘扬长征精神、激活红色基因、传承红色文化”为初心使命。巡演至今,足迹遍及北上广深等城市和长征沿线重要纪念地,深入军营、学校、社区、乡村演唱《长征组歌》。自成立以来,合唱团多次应邀赴央视录制专题节目,参加各类大型活动。2014年9月获文化部颁发的“百鸣杯”奖;2014年12月获“全国文化系统先进集体”;2015年列入国家艺术基金资助项目;2018年获全国“三八红旗集体”光荣称号。原战友文工团团长、著名词作家王晓岭称赞道:“于都有个长征源,合唱高手出民间,发扬苏区好传统,万里长征第一团。”2019年5月20日,习近平总书记亲临于都考察,对长征源合唱团给予了充分肯定、寄予殷切期望。

歌声渐歇,可《过雪山草地》的坚韧、《大会师》的豪迈还在心头滚烫。这场演出不只是听一段旋律,更是与当年的红军先辈隔空对话——愿我们带着这份从歌声里汲取的勇气,把“不怕远征难”的信念,活成当下的每一步坚定。