资源与土木工程学院

“红矿魂·钨金行”实践队

安全教育

7月3日上午,资源与土木工程学院“红矿魂·钨金行”实践队队员们在大吉山镇新时代文明实践所开展了一场生动的安全教育活动,为小朋友们重点讲解防溺水和防范诈骗的知识。通过宣传教育,小朋友们熟记了防溺水的“六不准”原则,活动中还进行互动环节,让小朋友们在轻松愉快的氛围中加深对安全知识的理解和记忆,帮助他们提高自我保护意识。

童心港湾

下午,资源与土木工程学院“红矿魂·钨金行”实践队队员们开展了“童心港湾”活动。队员们与小朋友们一起制作团扇、给石膏娃娃上色、在户外掷飞盘,孩子们从一开始的害羞内向,渐渐被轻松的氛围感染,慢慢敞开心扉——做团扇时主动分享想法,涂石膏娃娃时大胆表达自己的创意,玩飞盘时更是笑着跑着追抢投掷,从拘谨到活跃,每一个瞬间都透着童真的绽放,队员们也在与孩子们的互动中感受到满满的温暖与活力。

亲切互动

7月2日下午,党委委员、副校长何锦龙,湖江镇党委书记蔡联慧、镇长袁巍伟一行来到湖江镇新时代文明实践所,看望慰问资源与土木工程学院“客韵菁菁”实践队的老师和同学们,与“童心港湾”的小朋友们亲切互动,现场欢声笑语,气氛热烈。

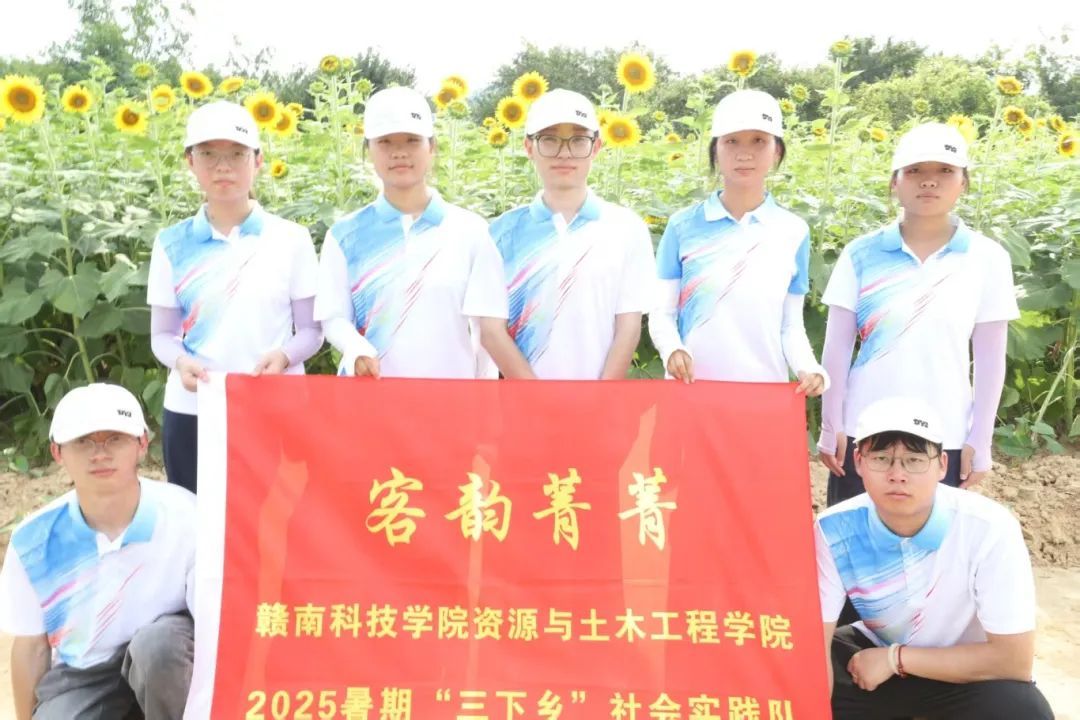

“客韵菁菁”实践队

座谈交流会

带队老师刘辉介绍本次三下乡的带队情况,汇报了此次暑期资源与土木工程学院“客韵菁菁”实践队社会实践活动的开展情况。湖江镇党委宣传统战委员黄辉介绍实践点相关情况,绍湖江镇近年来实践点建设发展变迁,并重点介绍湖江镇青少年暑期驿站在青少年健康成长成才的重要性。暑期社会实践队队员代表赵婉宁、盛芮男分享感悟。赵婉宁回忆采访三位老党员的经历,深切感受到湖江镇的发展变化与如今交通的便利;盛芮男畅谈“三下乡”见闻,由衷感谢湖江镇的支持,直言这段经历让自己成长颇多。赣县区湖江镇党委副书记、镇长袁巍伟热情欢迎赣南科技学院一行,对两位实践队队员代表的发言表示赞同与肯定,并向我校领导具体介绍了湖江镇的发展情况以及近年来的发展成果,同时,围绕校企合作、产业发展、人才引进等方面开展交流。

赣县区湖江镇党委书记蔡联慧对本次暑期社会实践表达期待,希望学校师生们利用好社会实践这一平台,广泛了解湖江镇社情民意,为湖江镇发展建言献策,将实践成果写在乡村振兴的热土上。

何锦龙副校长向湖江镇人民政府的大力支持表示衷心的感谢。他认真听取了学生们的发言并与实践队队员们亲切交流,详细了解队员们近期活动开展的情况、生活情况,并对实践队队员们提出四点希望。一是要感悟乡村的发展。深刻感悟党的十八大以来赣南苏区振兴政策带来的巨变,在走村入户中把握乡村振兴的真实脉搏。二是要读懂时代的强音。结合自身专业实际,将课堂知识转化为解决基层问题的技能,用小切口推动大发展,助力乡村振兴。三是要搭建好实践平台。进一步发挥社会实践的长效机制,挖掘好湖江镇客家文化、红色文化、名人留迹、旅游资源,尝试结合学校食品科学与工程、测绘工程、数字媒体艺术、电子商务等专业开展校企合作。四是要贡献好青春力量。同学们要深入乡村,走进田间地头,用脚步丈量大地,用智慧书写乡村振兴发展文章,用知识赋能乡村产业发展特色。

最后,他特别叮嘱要严守安全纪律,勉励学子为中国式现代化挺膺担当,用青春唱响“强国复兴有我”的时代强音。 何校长的殷切寄语,鼓舞了每一位实践队队员。队员们将扎根祖国大地,在实践中察实情、受锻炼、长才干、作贡献,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

夏浒党群·客韵新篇

资源与土木工程学院“客韵菁菁”实践队走进湖江镇夏浒村党群服务中心与新时代文明实践站,开展夏浒村客家文化调研学习。在夏浒村驻村第一书记查亚平的悉心讲解下,我们走进古村,接连探访多座古祠堂,古朴的建筑无声诉说着戚氏族人、谢氏族人的爱国故事。行至一处残门遗迹,方知这便是曾见证十八学士荣耀的十八花厅,沧桑旧影里,历史的厚重扑面而来。

戚祠广场·忠勇长歌

在赣州市城北三十公里的赣江之滨,藏着客家人水上南迁入赣南的首站——夏浒古村,这里也是抗倭名将戚继光的祖籍地。村里“戚家铜锣响”的打油诗,诉说着五大姓氏的故事。踏入古村,气势恢宏的戚氏宗祠令人震撼,18根红砂岩石柱镌刻楹联,尽显家学传承。江对面,戚继光广场与之遥相呼应,古祠与广场,共同传承着爱国精神,见证客家人爱国情怀的历史脉络。

夏浒谢祠·爱国壮志

资源与土木工程学院客韵菁菁”实践队跟随夏浒村驻村第一书记查亚平的讲解步伐走进谢氏宗祠。成员们经聆听讲解得知:夏浒村谢氏宗祠始建于1300年,现存建筑为1909年重修遗构。该宗祠为两厅一天井结构,仿宋建筑风格,雄伟壮观,宗祠前厅上方的如意斗拱采用榫卯结构,雕工精美、层次丰富。宗祠楹联饱含浓厚的家国情怀,在西方列强瓜分中国之际,讲述着谢氏族人希望通过教育救国、革命救国的壮志,体现了在民族危亡之际夏浒人的历史担当。

洲坪碉堡·烽火印记

1934年9月下旬,中华苏维埃江口贸易分局大湖江代办处接到上级交办从白区购进2万银元西药的任务,代办处委托河西秘密党支部找到了货源,却无法通过国民党的层层封锁运抵苏区。为克服这个难题,代办处领导设法联系上当时给碉堡煮饭的本地人林姓厨子,利用农历八月十五中秋夜赏月聚宴的机会,把一众敌军官兵通通灌醉,红军游击队则趁着敌人杯盘狼藉,作着黄粱美梦的当口,在朦胧月色的掩护下,大摇大摆地来着小船渡过赣江,把2万多元西药品一件不少地送到了代办处同志手中。小小的洲坪雕堡,留下了苏区革命英雄们英勇而光荣的战斗足迹,成为了赣县苏区红军第二次反围剿胜利的见证。

坪村葵海·调研探新

跨过历史的长河,走过烽火岁月,见证客家人爱国壮志,在乡村振兴的时代脉搏下,客家人正以勤劳、智慧、勇敢书写新的篇章。资源与土木工程学院“客韵菁菁”实践队走进湖江镇洲坪村,在金黄璀璨的向日葵花海中开启实践探索。花海与古朴村庄相映成趣,勾勒出乡村振兴的诗意画卷。我们穿梭田间,以实地考察的方式,了解向日葵的长势、销售渠道以及在文旅融合中发挥的作用。此次调研既是对田园风光的记录,更是对乡村产业发展动能的进一步挖掘。

智能制造与材料工程学院

“夏乡”筑梦实践队

传承红色薪火,赓续精神血脉

为传承红色文化,7月3日上午,智能制造与材料工程学院 “夏乡” 筑梦实践队走进旭山公园。踏入古朴的园区,厚重的历史气息扑面而来,队员们仿佛穿越时空。漫步红色长廊,一块块展板诉说着南康的峥嵘岁月,让大家在了解红色历史的过程中,开启了一场深刻的爱国主义教育之旅。

1926年,陈赞贤、朱由铿组建赣南首个县级党组织,点燃南康土地革命的燎原之火。“3616人投身红军、1560人远征” 的数字背后,是廖贵潭、朱伯璜等先烈的热血奉献。队员们通过史料回顾革命岁月,深刻认识到先辈奋斗对民族解放的意义,爱国主义情怀愈发深厚。

走进 “陈赞贤生平事迹展”,南康工农运动先驱陈赞贤的事迹令人敬佩。他领导赣州钱业罢工,魄力非凡;任县长时心系民生,造福百姓;面对敌人威逼,以 “解散工会字不签” 的决绝捍卫信仰。他与朱由铿并肩奋斗的情谊,展现出革命先辈坚定的信念与无畏牺牲精神,让队员们对 “初心” 有了更深理解。

最后,队员们怀着崇敬之情,来到烈士墓与衣冠冢前默哀。在庄严肃穆中,他们深切感悟到幸福生活源于先烈的牺牲奉献,坚定了传承红色基因、弘扬革命精神的决心。此次参观学习,是一场深刻的爱国主义教育与思想洗礼。队员们表示,将铭记先烈遗志,以实际行动践行新时代青年使命,让革命精神在新时代焕发新光彩。

趣味喻理进社区,创新科技暖民心

下午,智能制造与材料工程学院 “夏乡” 筑梦实践队在南康区蓉江街道西街社区文明实践中心开展 3D 打印技术宣讲活动。活动中,队员们以 “故事化 + 生活化” 讲解方式,用 “烤面包层层叠加” 等生动比喻,将复杂的 3D 打印技术原理转化为易懂场景,吸引众多社区居民热情参与。

互动环节,智能制造与材料工程学院 “夏乡” 筑梦实践队通过展示 3D 打印成品,直观呈现技术精度与创意潜力,并围绕 “科技与生活” 主题,与居民深入交流,解答其关心的问题。

“言续者”实践队

安全课堂润童心

7月3日,智能制造与材料工程学院“言续者”实践队在赣县区白鹭古村开展安全知识宣传活动,并深入田间感悟农业情怀。

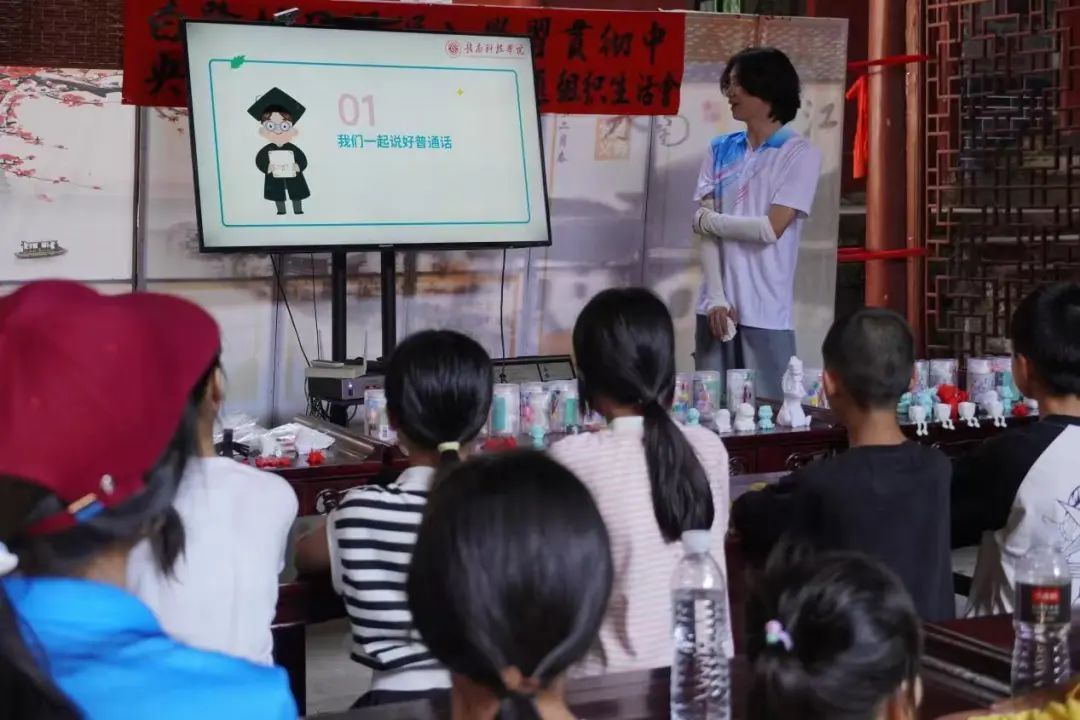

上午,在景福堂,智能制造与材料工程学院“言续者”实践队为小朋友们带来了一场生动实用的综合安全课。内容涵盖“推普护言”、防溺水、消防安全及防性侵教育。孩子们在指导下学习了心肺复苏、人工呼吸的操作要点,正确的使用灭火器。

动寓教于乐。队员们准备的3D打印模型、石膏娃娃、漆扇、七彩小风车等礼物深受孩子们喜爱,成为点燃兴趣、传递知识的生动载体。这些富有创意与科技感的礼物,有效激发了孩子们的学习热情和动手欲望,让安全知识在欢乐中扎根,将课堂收获转化为可触摸的喜悦与持久的回味。

田间聆听创业情

下午,智能制造与材料工程学院“言续者”实践队前往当地现代化育种培秧基地参观学习。基地负责人详细介绍了育种流程、机械化插秧技术以及大型多功能烘干机的运作原理。

钟书记向队员们深情讲述了他退伍返乡创业的艰辛历程。他的奋斗故事和实干精神,为队员们上了一堂生动的实践教育课。

信息工程学院

2025年7月2日上午,在蝉鸣渐盛的盛夏,信息工程学院“信火相传”实践队和“萤火微光”实践队开启了第四天的奇妙之旅!这一天,他们走进文武坝镇古坊村,在田园风光中沉浸式体验劳动的乐趣与乡村生活的质朴,收获满满。

共赴古坊生态农庄开展实地实践

清晨的阳光温柔地洒在古坊村的鹰嘴桃桃林,翠绿的桃叶间,颗颗鹰嘴桃挂满枝头,散发着诱人的果香。信息工程学院“信火相传”实践队和“萤火微光”实践队的队员们走进桃林,开启了今天的劳动实践。大家分工明确,一部分人负责仔细拔除桃树下的杂草,为桃树生长营造更好的环境;另一部分人则小心翼翼地采摘成熟的鹰嘴桃。穿梭在桃林里,他们的衣服被汗水浸湿,手上也沾满泥土,但看着一筐筐饱满的桃子,心里满是甜蜜与成就感。

从桃林出来后,信息工程学院“信火相传”实践队和“萤火微光”实践队来到古坊农,开启了一场与古法豆浆的邂逅。在这里,他们体验了从手磨豆子到制作出醇香豆浆的全过程。将泡发好的黄豆放入石磨,两人一组,缓缓推动石磨,乳白色的豆浆便从磨盘缝隙中缓缓流出,散发着浓郁的豆香。看着自己亲手磨出的豆浆,再经过煮制、过滤等步骤,一杯杯热气腾腾、口感醇厚的豆浆新鲜出炉。品尝着自己制作的豆浆,感受着传统工艺的魅力,这一刻,时光仿佛都慢了下来。

下午,信息工程学院“信火相传”实践队和“萤火微光”实践队的队员们化身“田园小能手”。在菜地里,采摘新鲜的蔬菜;在鸡舍旁,大家齐心协力抓鸡,虽然过程中状况百出,笑声不断,但最终成功捕获了食材。回到厨房,大家分工协作,洗菜、切菜、生火、掌勺,各展身手。不一会儿,一道道充满乡间风味的菜肴便端上了餐桌。大家围坐在一起,分享着自己的劳动成果,欢声笑语回荡在整个厨房,这一刻,乡村的烟火气温暖了每个人的心。

“e路星光”实践队

多维宣传筑防线,共织夏日防溺安全网

7月2日,信息工程学院“e路星光”实践队深入基层,多举措开展防溺水安全宣传工作。队伍在镇政府防溺水巡查干部王文涛、王栋材、刘春,周田镇宣传干事曾小燕的带领下走进热闹集市,向往来群众发放精心制作的防溺水传单,详细讲解溺水危害与自救方法;周田镇党委委员、宣传统战委员张海峰带领队伍前往水库周边开展实地调研,魏炳辉主任也到现场进行指导,通过张贴警示标语、悬挂横幅等方式强化宣传氛围。

随后,信息工程学院“e路星光”实践队来到河边,面对当地小朋友,队员们结合实际案例,认真讲解防溺水注意事项,如不私自下水游泳、遇危险及时呼救等。此次活动,切实提升了群众特别是青少年的防溺水安全意识,为筑牢暑期安全防线贡献了青春力量。

集市场上践初心,服务惠民显担当

信息工程学院“e路星光”实践队还在集市设立了便民服务摊位,以多元服务助力民生需求。队员们化身“技术能手”,为村民免费检修电脑,现场解决系统卡顿、网络故障等问题,获群众连连称赞。恰逢高考志愿填报关键期,队员们结合专业经验,耐心解答院校选择、专业梯度设置等疑问,为考生家庭排忧解难。同时,他们细致解读大学助学贷款申请流程、奖学金评定政策,用通俗易懂的语言帮助村民明晰教育资助体系,助力学子轻装上阵逐梦校园。此次服务活动,以实际行动传递知识与温暖,切实为群众办实事、解难题。

整治林间道路,焕新乡村面貌

实践活动尾声,信息工程学院“e路星光”实践队在寨下村党支部书记王文涛和周田镇宣传干事曾小燕的带领下走进乡村林间小道,开展环境整治行动。大家手持扫把、垃圾袋等工具,分工协作、干劲十足。先是仔细清扫路面灰尘,将枯枝落叶、杂草一一清运;对于道路两旁肆意生长侵占路面、影响通行的杂草,队员们用镰刀、铲子等工具耐心清除,拓宽道路空间;同时弯腰捡拾散落在路边的塑料瓶、包装袋等垃圾,不放过任何卫生死角。经过一番努力,原本杂乱的林间小道焕然一新,道路整洁畅通,环境面貌显著改善,为乡村增添了一份清新与美丽,也为村民营造了更舒适的出行环境。

经济管理学院

星火亮路实践队

红址寻初心,书屋话传承

2025年7月2日上午,经济管理学院星火亮路实践队开始了第四天的行程。首先抵达中央红军第一军团军团部旧址。这座由鸣榜公祠与刘氏宗祠组成的百年建筑,青砖黛瓦间留存着1934年红一军团在此集结休整的历史印记。村支部书记刘书记指着墙上斑驳的“打土豪、分田地”标语介绍:“当年红一军团在此接收了2600余名补充兵员,军团长林彪、政委聂荣臻在刘氏宗祠召开排长以上干部会议,部署长征具体事项。”

参观期间,学校党委委员、副校长何校长来到围上村,与队员们一同聆听革命故事。在“革命井”旁,何校长以井水为喻:“这口井不仅滋养了红军战士,更见证了军民鱼水情。你们开展‘三下乡’,就是要像这井水一样,深入基层、润泽乡村。今天我们开展‘三下乡’,就是要把论文写在祖国大地上,把青春融入民族复兴的伟业中。”

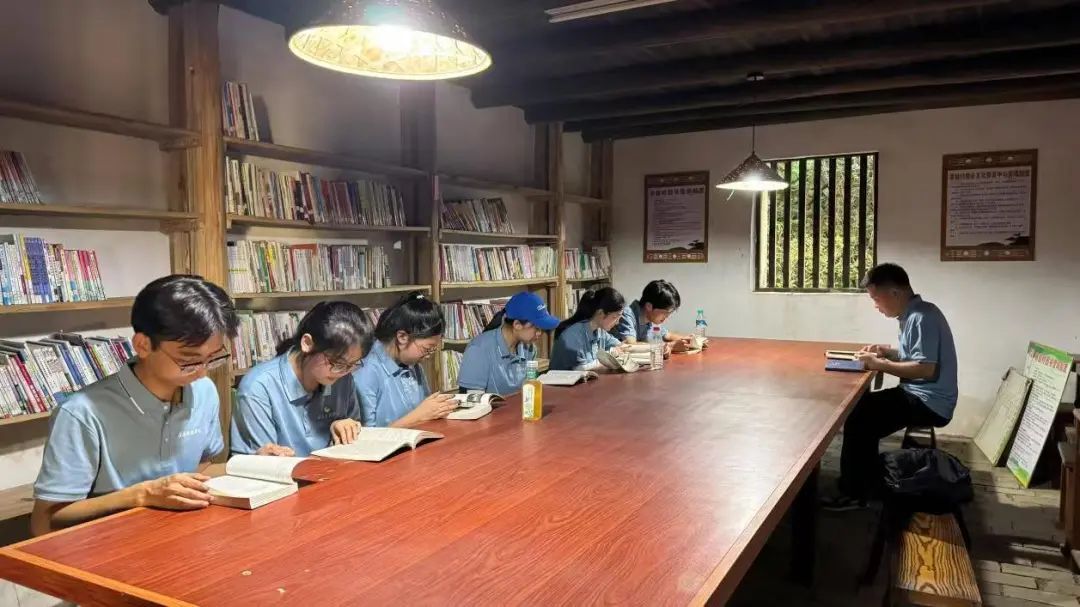

下午,经济管理学院星火亮路实践队转场至寒信村寒信书屋。这座由百年宗祠改造的乡村书房,藏有《红星照耀中国》《长征行》等红色书籍,以及《于都客家古文选》《草鞋编织技艺》等非遗文献。队员们分组研读《长征组歌》歌词、红军战士家书等资料,并结合近两日走访经历展开感悟分享。

璞玉润乡实践队

探访童心世界,共绘振兴蓝图

2025年7月2日上午,经济管理学院璞玉润乡实践队在江西省于都县寒信村继续深入开展实践活动。团队首先聚焦于关心关爱留守儿童,开展了“心润乡土 筑梦童行”主题儿童活动。活动中,实践队队员们为孩子们精心准备了情绪管理教学课程,引导孩子们认识和表达自己的情绪,促进心理健康发展。随后,进行了帆布包Diy绘画活动,孩子们在帆布包上自由创作,展现出丰富的想象力和创造力。接着,大家共同合唱“紫荆花盛开”,用歌声传递爱与希望。最后,通过防溺水问答环节,增强了孩子们的安全防范意识。

慰问座谈凝力量,实践分享显担当

学校领导一行来到经济管理学院璞玉润乡实践队驻地,进行了慰问并召开座谈会。议程包括:带队老师王诗琪详细介绍了本次实践队活动的整体开展情况,展示了实践队在乡村振兴、关爱留守儿童等方面的努力与成果;学生代表马莹娜、陈汇文分享了他们在实践中的所见所感,体现了青年学生在社会实践活动中的成长与收获;于都县段屋乡党委副书记谭流民对实践队的工作给予了充分肯定,并鼓励队员们继续为乡村振兴贡献力量;赣南科技学院党委委员、副校长何锦龙对青年学子寄予厚望,鼓励大家将所学知识运用到实践中,为社会发展贡献力量。

直播培训赋能新农技,实践带货拓宽致富路

下午,经济管理学院璞玉润乡实践队进行了直播培训,学习如何有效利用直播平台推广农产品。培训结束后,队员们迅速投入直播助农实践,通过直播向广大网友推介当地的特色农产品,助力农产品销售,销售量较之前翻番,在线观看人数约800人,为农民增收开辟新渠道,以实际行动践行了新时代青年的社会责任与担当。

文法学院

“法梦启航·情暖洋江”实践队

青春筑梦童心港湾,情暖洋江共护成长

2025年7月1日,在党的104周年华诞之际,文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队的队员们在洋江村童心港湾开展了一场建党节主题教育活动。活动以“童心向党”为主题,志愿者们用生动活泼的语言向小朋友们讲述了党的光辉历程和七一建党节的由来。通过精心设计的互动环节,小朋友们积极参与“党史知识小问答”,在趣味竞答中学习党的基本知识。

随后,文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队以“防溺水安全教育”和“拒绝校园霸凌”为主题,为孩子们带来了一场别开生面的实践活动。活动中,文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队队员们通过生动的情景剧表演,还原校园霸凌场景,引导孩子们学会勇敢说“不”,并示范如何寻求帮助;结合暑期安全需求,以互动问答、手势操等形式科普防溺水“六不准”知识,强化儿童安全意识。随后,剪纸、趣味游戏等环节拉近了志愿者与孩子们的距离,五彩的剪纸作品和发放的文具奖品更让现场暖意融融。

此次实践紧扣新时代青年使命,大学生们以专业知识反哺乡村,用青春行动传递温暖。活动不仅为留守儿童带去关爱,更彰显了青年一代扎根基层、服务社会的担当。未来,文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队将继续以“三下乡”为纽带,助力乡村振兴,让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花!

洋江村龙虾养殖基地产销一体化发展

下午,虽然洋江村烈日灼灼,却挡不住新时代青年的热忱。文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队的队员们深入洋江村,以特色农事体验为切入点,探索农旅融合赋能乡村振兴的青春路径。在高温下,队员们与村民共同收虾笼,学习生态养殖技术。文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队的队员们们深入了解了龙虾养殖的全产业链:从水质监测、饲料配比到病害防治、市场销售。

文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队的队员们聚焦小龙虾养殖产业的提质增效与产销对接,提升产品附加值,扩大销售途径,助力洋江村小龙虾品牌建设,为当地小龙虾产业注入新动能。汗水浸透的红色队服,成为田间最亮眼的色彩。脚底沾泥,心里才有底。这场实践不仅是劳动教育,更是一堂生动的国情课。新时代大学生以“自找苦吃”的担当,用创新思维激活乡村资源,诠释了“强国有我”的青春誓言。

青春足迹映初心,乡村振兴再出发。2025年7月1日,在赣南炽热的阳光下,文法学院“法梦启航·情暖洋江”实践队的队员们结束了洋江村三下乡实践的第四天。汗水与收获交织,疲惫与成长并存。“越是基层,越能读懂中国。”新时代大学生当以脚步丈量土地,用智慧激活乡村。明日,我们将继续以“自找苦吃”的担当,在服务中成长,在奉献中蜕变,让青春之花绽放在党和人民最需要的地方!

赣韵龙窑·薪火相传实践队

吉州窑制作工艺探寻之旅

六月的吉州大地,骄阳似火,热忱如燃。在这洋溢着热忱与希望的季节里,为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,激发青年积极投身乡村振兴的伟大实践,文法学院“赣韵龙窑·薪火相传”实践队在专业指导教师的带领下,前往吉州窑研究所,亲身体验制瓷工艺。

在吉州窑制瓷作坊,队员们仿佛穿越了时空,来到了一个充满艺术气息的天地。这里,空气里弥漫着泥土的芬芳,每一座窑炉、每一件工具都诉说着古老的故事。经验丰富的制瓷师傅们早已等候多时,他们用慈祥的目光迎接每一位队员,仿佛看到了传承的希望。

陶瓷制作体验 —— 指尖上的传承

制瓷师傅首先为队员们介绍吉州窑瓷器的制作流程,从选泥、拉坯、修坯到上釉、烧制,每一道工序都蕴含着深厚的文化底蕴和精湛的技艺。队员们听得津津有味,眼神里满是对即将体验的期待。接下来,便是队员们亲身体验的时刻。在制瓷师傅的悉心指导下,大家依次尝试了拉坯、修坯等关键工序。

拉坯是制作陶瓷的基础,队员们面对着高速旋转的轮盘,双手小心翼翼地将泥团拉出形状。一开始,泥团在手中显得格外不听话,不是过高就是过低,甚至有时还会突然散开。但队员们并不气馁,他们一遍又一遍地尝试,在师傅的耐心指导下逐渐找到感觉。当泥团在手中逐渐成型,虽然还远谈不上完美,但那成就感和喜悦感早已溢于言表。

四天的三下乡是一次心灵的洗礼,一场成长的蜕变。各实践队在这里播种希望,收获感动传递温暖,汲取力量三下乡的故事仍在继续他们将以青春之名,与乡村同行在这片充满希望的田野上用奋斗书写答卷用热血点燃未来!